杨雪冬 陈晓彤

摘要:风险已经成为现代社会的常态,风险超载也正在各国以及全球范围成为现实。低概率风险一旦爆发,就可能超出以民族国家为中心构建起来的“辖区化”治理系统的反应能力和应对能力,引起治理失序。新冠肺炎疫情的全球爆发,印证了乌尔里希·贝克等人提出的风险社会理论的深刻洞察,并以鲜活生命的逝去生动揭示出风险超载与治理“辖区化”这对基本矛盾被漠视的后果。要解决这个矛盾,就必须突破治理“辖区化”思维禁锢及其制度性安排,以基于人的交往的“空间治理”思维超越基于管辖权的“辖区治理”思维。中国之所以能取得应对新冠肺炎疫情的成功,就在于根据风险社会的治理规律,按照“空间治理”进行了治理制度的调整和治理机制的创新。中国的经验做法,也有助于我们沿着“空间治理”思路进一步探讨风险社会下善治的达成路径以及应该关注的重点问题。

关键词:新冠肺炎疫情;风险超载;辖区化治理;空间治理;善治路径

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)03-0074-012

乌尔里希·贝克等人所说的风险已经成为当代社会的基本特征,由于风险的未来属性和发生的低概率,目前许多国家围绕风险设置的一系列制度机制都长期处于“待机”状态,导致风险一旦转变为现实存在,会形成局部和瞬间超载现象,在以“辖区治理”为基本原则的治理体系中形成内爆,引发治理秩序混乱,甚至导致治理体系崩溃。

2020年,新冠肺炎疫情突然爆发并在全球快速蔓延,给我们提供了一个以生命体认风险超载和治理辖区化矛盾的鲜活经历。随着疫情防控的常态化,风险治理的逐步有序化,我们可以从慌乱无措的状态中冷静下来,利用好这场风险带来的反思和改进机会,对风险与治理的关系进行多维度的检视,而空间视角就是一个值得深入的维度。所谓的空间视角,就是将分析的重点从风险发生和应对所处的地域场所转移到风险治理所涉及的各类主体互动塑造而成的空间。

本文分为四个部分:第一部分在简要总结新冠肺炎疫情产生的治理影响及学术回应的基础上,提出“风险超载”概念,以揭示新冠疫情产生的治理挑战;第二部分基于风险社会理论,从治理的“辖区化”与风险的“超辖区化”这对基本矛盾出发,提出应对风险超载的空间治理思路;第三部分以中国的应对经验为中心,讨论了中国有效应对新冠疫情所反映的空间治理逻辑;第四部分尝试探讨基于空间治理路径的善治构想。

一、新冠肺炎疫情与“风险超载”的出场

2020年初爆发的全球新冠肺炎疫情,是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。根据Worldometer实时统计数据,截至北京时间2021年4月13日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例137214246例,累计死亡病例2957205例;全球单日新增确诊病例608033例,新增死亡病例8700例。数据显示,印度、土耳其、美国、巴西、伊朗是新增确诊病例数最多的五个国家,巴西、印度、美国、法国、意大利是新增死亡病例数最多的五个国家。[http://k.sina.com.cn/article_3057540037_b63e5bc5020013mry.html,新浪网2021年4月13日。]

大量疾病特征资料和研究表明,新冠肺炎无论从其对健康的危害,还是对社会发展的潜在危害,都超越了大流感。无论是发达国家,还是发展中国家,治理体系都经受着系统性考验。[韩炳哲:《为什么东亚对疫情的控制比欧洲有效?》,2021年3月1日,https://user.guancha.cn/main/content?id=271666。]新冠肺炎疫情成为各国治理体系和能力的检测器,引发了关于制度评价的激烈讨论。[俄罗斯“瓦尔代”国际辩论俱乐部2020年的报告说:疫情大流行促使我们重新审视过去几十年来几乎被视为公理的概念。而按照20世纪和21世纪初具有一定影响力的意识形态模式,将国家以“自由”和“不自由”进行划分的方式,正遭遇深刻蜕变。事实证明,多数曾被指责为独裁者使用的社会管控措施,如今不仅有效,而且在民主国家中非常流行。(《不要在“摇摇欲坠世界”中丧失理智》,2020年6月17日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_95269)]施瓦布认为,从历史角度来看,大流行病往往最能检验社会核心系统。[克劳斯·施瓦布、蒂埃里·马勒雷:《后疫情时代:大重构》,转引自https://www.guancha.cn/KlausSchwab/2020_12_23_575468.shtml,2020年12月13日。]以致托马斯·弗里德曼依据新冠造出了新的时代概念:前新冠时代(B.C., Before Corona);后新冠时代(A.C., After Corona)。[Thomas Friedman,“Our New Historical Divide:

B.C. and A.C. — the World Before Corona and the World After”,New York Times.(2020)March 17.]联合国秘书长古特雷斯在联合国《共担责任、全球声援:应对新冠肺炎疫情的社会经济影响》报告发布会上呼吁各国要采取更强有力的合作,更有效的应对。[《联合国秘书长呼吁全球携手应对新冠肺炎疫情考验》,2020年4月1日,http://www.xinhuanet.com/world/2020-04/01/c_1125796411.htm。]

各国疫情防控措施及其效果的分异,不仅是各国乃至国际政治争论的热点,也是学术界高度关注的话题。为什么这场疫情会对各国治理体系普遍造成巨大的冲击?为什么不能简单地用“制度”“主义”标准来评测各国应对疫情的方法,并推断评价应对的效果?为什么有的国家能够短时间有效防控疫情,有的国家会出现疫情失控的连锁效应?這些问题不仅是当下的话题,也是风险社会时代需要长期思考的问题。

中国是有效防控疫情的代表性国家,一直是各方关注的焦点。中国学术界高度关心疫情发展和疫情防控,几乎所有学科都以不同方式参与进来,研究成果不断涌现,通过跟踪研究、咨政建言以及学术外宣,响应把论文写在祖国大地上的号召。

研究大致分为两个阶段:第一个阶段是2020年1月疫情爆发后,学术界主要对各地,尤其是湖北武汉的疫情防控措施进行了检讨,并提出了具体的改进意见。一些学术期刊,比如《治理研究》《探索与争鸣》等组织了专题栏目,邀请具有学术积累的学者撰写了时效性强、问题意识突出的文章,在时间和资料有限的条件下,对于疫情的发展研判和应对进行了富有开创性的研究,体现了学术共同体的社会责任意识和专业研究精神。一些网站,比如“澎湃新闻”也组织了专栏,及时推送学者的最新调研成果。这些研究对于普及疫情防控知识、促进疫情防控经验的交流传播,以及推动地方改进应对措施都起到了积极作用。第二个阶段是2020年9月全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会结束后,研究重点转移到对中国防控经验的总结,中外疫情治理的比较以及疫情常态化条件下治理的改进等议题上。利用疫情发生以来的海量信息,研究的问题领域进一步拓展细化,研究的时间尺度进一步拉长,案例比较对象进一步丰富,研究的理论性也明显提升。

对于中国疫情治理成功的原因,可以归纳出三种一般性解释:第一种解释来自中国官方,强调中国将生命健康安全放在首位的文化特质,发挥党的全面领导,集中全国资源应对危机的制度优势;第二种解释来自西方学界,强调威权体制的动员能力和控制能力,进而将中国的做法贬损为对西方自由民主体制的挑战;第三种解释是世界卫生组织提出的全政府-全社会防控模式。[世卫专家:《中国方法是唯一事实证明成功的方法》,2020年2月25日,https://news.sina.com.cn/w/2020-02-25/doc-iimxyqvz5711802.shtml。]这三种解释各有侧重,但都有强烈的自我论证倾向。本文认为,中国的成功固然有其特殊条件,但是成功的根本原因在于中国的做法遵循了风险社会治理的一般规律,应该得到客观评价和足够的尊重。只有从新冠疫情所反映的风险的本质特征出发,寻找风险超载条件下合理的治理思维模式和实践模式,才能从逝去的鲜活生命中汲取改进治理的路径和动力。

新冠肺炎疫情具有全球风险的典型特征。首先,新冠肺炎病毒是全球流动的、跨地域的,既会在人际之间传播,也会附着在物资上传染到人。如果没有采取有效的防护措施或者普遍接种疫苗,那么人员、物资的流动就成为了新冠肺炎疫情蔓延的加速器。其次,对于新冠肺炎病毒的认识还存在较大的不确定性,这不仅体现在对于病毒的起源、变异以及传播方式的认识还存在较大的空白上,还体现在对于治疗药物、治疗方案没有形成统一的认识,未能实现标准化。第三,新冠肺炎疫情的影响是长期的,难以估量的。新冠肺炎疫情对各国经济社会发展,以及人们日常生活的影响已经充分显示出来。2020年,只有中国等屈指可数的几个国家经济实现了正增长,包括发达国家在内的绝大部分国家经济停滞,甚至倒退。国内以及国际人员物资流动大幅度停顿,社会心理、个人心理在疫情阴影笼罩下发生着静悄悄的变化。尽管有人声称进入了“后新冠时代”,但在有效疫苗没有普遍接种之前,新冠肺炎病毒将是人类生命健康的长期威胁。第四,尽管新冠肺炎病毒对于所有人都是“公平”的,但由于身体、工作、生活条件以及观念意识的不同,不同群体在应对病毒的能力上有明显差异,个别群体更为脆弱,成为易感人群,也构成了疫情防控的“短板”。

在各国疫情防控失措中,风险社会的“风险超载”问题凸显出来。所谓风险超载,指的是风险发生后,其发展速度、冲击强度、影响广度和深度超出了所处区域治理系统的决策反应力、社会承受力、组织动员力、资源供给力、制度调整力,从而造成当地治理系统暂时性停摆、治理秩序混乱,甚至治理系统的崩溃。之所以出现风险超载,根本原因在于“风险的社会放大”(Social Amplification of Risk)效应。[Roger E. Kasperson, Ortwin Renn, Paul Slovic, et al., “The Social Amplification of Risk:

A Conceptual Frame Work”,Risk Analysis,vol.8,no.2(1998),pp.177-187.]在风险社会,风险事件只要发生了,就必然会在政治、经济、社会、文化、心理等众多领域产生影响,这些领域的治理选择会形成连锁反应,相互强化效果,从而放大风险的影响和冲击,超出各个领域乃至整个治理系统的承受力。

二、风险“超辖区化”与治理“辖区化”

风险超载,凸显了民族国家背景下治理的“辖区化”与风险的“超辖区化”这对基本矛盾的尖锐化、不可调和化,这也是各国在疫情冲击下陷入治理困窘的制度性、结构性根源之一。

所谓治理的辖区化,是指治理是以民族国家为基本单位展开的,国家的权力施加在有明确边界的地理区域之内,边界是国家力量的表征和尺度。领土作为国家的基本要素,也是国家权力辖区化的根本原因。按照吉登斯的总结,现代民族国家与传统国家相比,国家是有领土边界的“权力集装器”[安东尼·吉登斯:《民族国家与暴力》,胡宗泽等译,三联出版社1998年版,第213页。],其行政范围与其领土边界相对应,领土是国家力量施展的场域,边界则划定了国家力量延伸的界限。在领土范围内,国家既是权力的合法拥有者,也是其他主体权力的授予者或者规范者。

在领土范围内,国家权力也是通过划分边界的方式具体实现的。一种是以行政区划划分的行政层级,由此产生了不同地理规模的治理单位。各治理单位之间有清晰的辖区界限,规定了各自的权力行使范围。即使是相邻辖区,界限犬牙交错,权力也不会越雷池一步。另一种是以职能划分的部门类别,分别具体执行着国家的意志和职责。各部门承担着专门化的职责,相互间有法定化的权责界限,随着社会分工的发展,国家职能也更加专业化。由此,就形成了外部領土边界明确,内部管辖界限细分的国家治理结构。

在这样的内外部界限明确的国家治理结构中,按照管辖范围划分责任、行使权力、配置资源,成为各治理主体行为的首要原则。对于不同行政层级,这个原则具体化为属地管理原则;对于不同职能部门,这个原则具体化为职责规定原则。当然,不论是行政区划,还是职能区分,并不是一成不变的,也会在不同时期进行调整改变,设立新的区划单位,新的职能部门,但是权力行使的辖区化原则不会改变。

按照辖区化原则,现代国家治理是以两种基本方式展开的:一种是“居民-地域”对应性。国家权力的合法性来自本地域居民的承认,因此权力的行使只对本地域居民负责。治理是围绕辖区内人口展开的,通过调控辖区内人口及各类交往关系,塑造居民的情感和品德,以促进本区域的生产发展,增强居民对权力的服从和认同。另一种是 “权力-资源-问题”匹配化,即以本辖区的权力,动员和配置本地资源,解决辖区内出现的问题,即使问题超出了本辖区的治理资源和能力。因此,在某种程度上,按照辖区化原则展开的国家治理是国内导向的,在运行方式上是封闭的,自成体系的,所能动员和支配的治理资源必然是有限的。

在全球化进程中,包括人口在内的各类资源在领土范围内以及跨国界流动的速度和强度不断提升,各种交往活动也在超出各种既定的界限,流动成为普遍性现象,这对习惯于以划界解决问题的国家权力提出了挑战。正如图海纳所说:“我们需要了解的是这样一个社会,在这个社会中,变化是第一位的,而且是没有限制的。越来越快的技术变化,以及生产、消费和信息的全球化,终于使我们认识到,要想使任何一种事物固定不变,那是不可能的。”[阿兰·图海纳:《我们能否共同生存?》,狄玉明、李平沤译,商务印书馆2003年版,第190页。]

国家必须面对三种类型的跨界流动治理问题,即跨国界治理问题、跨越国内各行政单位辖区的治理问题以及跨越各职能部门职责界限的治理问题。在国际层面,就形成了阿格纽(Agnew)所说的冷战后国际问题解决时遭遇的“领土陷阱”,[阿格纽归纳了关于国家的三个地理学假定:国家是主权空间的固定单位,国内和国外是两极对立关系,国家是社會的“容器”。John Agnew, “The Territorial Trap:

The Geographical Assumptions of International Relations Theory”,Review of International Political Economy,vol.1,no.1(1994),pp.53-80.]国家权力受辖区边界所限,无法充分有效应对各类跨国界问题,各国在达成国际合作上也深受领土主权之困。而在国内治理中,则出现了“辖区陷阱”,各地方、部门囿于管辖范围、权责分工,难以在应对各类跨界问题时进行有效的合作,形成整体治理。在各种形式的跨界问题井喷式出现映衬下,基于辖区原则的国家治理显得僵硬、被动,并且碎片化。

风险社会理论从揭示风险本质特征出发为深刻认识基于辖区化原则的国家治理的内在缺陷提供了有力的支撑。以乌尔里希·贝克、安东尼·吉登斯为代表的风险社会理论家,借助风险和风险社会这两个核心概念对基于民族国家构建起来的现代性制度进行了深刻批判。[关于贝克、吉登斯关于风险社会的论述,请参阅杨雪冬:《风险社会理论述评》,《国家行政学院学报》,2005年第1期。]他们将风险定义为人为的不确定性(Manufactured Uncertainties),与人的各项决定紧密相连,是现代社会的基本现象,是自我闭合的社会系统的内在问题。[Ulrich Beck, World at Risk,Translated by Ciaran Cronin,Cambridge:Polity Press,2007, p.194.]随着人类生产生活范围的扩大,自然环境的人工化,自然风险与人为风险交织在一起。更为重要的是,包括制度、技术、专家系统等应对风险的现代性产物,反而成了不确定性的来源,而且每一次应对风险所依赖的模式和抽象化经验都产生了新的不确定性,从而形成了更深刻的制度化矛盾。风险日益普遍化、常态化并且全球化,环境污染、气候变化、金融危机、恐怖主义、以及流行疾病等成为典型的全球风险。风险的识别、应对以及责任的分担替代了利益分配,成为社会的基本矛盾。

风险的本质特征是“超辖区化”。皮特·斯特赖敦(Piet Strydom)将风险的特点归纳为:它是普遍存在的,是全球性的而且是不可扭转的。从社会的角度看,它们普遍存在,威胁着从人类到动植物等所有生命;从空间上看,它们是全球性的,超越了地理界限和限制,突破了政治边界,影响到微生物界以及大气层;在时间上,它们是不可逆转的,对人类和物种的后代产生了消极影响。[Piet Strydom, Risk, Environment and Society. Buckingham:

Open University Press. 2002, p.83.]贝克在后来的著作中,归纳了风险,尤其是全球性风险的三个特点:去本地化(Delocalization),风险的根源和后果都不局限在固定的地方,更不管任何辖区边界,无所不在;不可计算(Incalculableness),风险的影响和后果是无法定量化的;无法弥补的(Non-compensability),风险一旦成为灾难,不仅结果不可逆,而且损失无法补偿。[Ulrich Beck, Pioneer in Cosmopolitan Sociology and Risk Society, Springer.2014,p.82.]

在“超辖区化”风险的映衬下,辖区化的国家治理弊端充分暴露。在贝克看来,尽管风险带来的影响是普遍性的,但由于风险的应对是以民族国家为基础的,对风险的普遍认识是“方法论民族主义的”(Methodological Nationalism),所以在制度层面存在着两个一般性问题:一是在国内,各部门由于职责界限,只负责自己职责范围之内的问题,形成了“有组织的不负责任”;二是在国际上,各国囿于本国利益在风险辨识、责任分担上无法达成共识,会形成话语权竞争,甚至相互推卸责任。

要走出以民族国家为核心的风险治理困境,贝克期待“世界主义时刻”的到来,因为包括国家在内的每个主体都被卷入了风险的定义和生产的世界网络之中,任何制度性或体系性封闭都不是应有的选择。[Ulrich Beck. World at Risk,Translated by Ciaran Cronin,Cambridge:Polity Press,2007,p.197.]他特别强调,这些全球性风险是在政治层面爆发的,它们的解决不再取决于事故和灾难发生的地点,而是取决于全球范围的政治决策以及广泛参与。[乌尔里希·贝克:《“9·11”事件后的全球风险社会》,王武龙编译,《马克思主义与现实》,2004年第2期。]因此,世界各国要打破既有的利益障碍,弥合认识差异,在风险应对上达成共识,形成合作。

尽管风险社会理论深入分析了风险的本质和特征以及风险对以民族国家为核心的治理体系的冲击,揭示了国家治理的“辖区化”与风险的“超辖区化”这对当代治理的基本矛盾,并倡导对现代性制度进行反思性批判,但是作为规范理论,其重心不在于對具体风险治理过程的分析,更没有提供一个应对风险发生的可操作性方案。这就需要我们沿着其提出的思路,针对其指出的“辖区化”治理的内在缺陷,提出能将国家治理“辖区化”与风险“超辖区化”衔接起来的可操作化概念,选择具体的风险治理案例进行深入剖析,以探讨在“世界主义时刻”没有到来前,民族国家为治理基本单位将长期存在,并且会进一步强化的条件下,如何建构出一种更有包容性、整体性的风险治理路径选择。

正在全球范围发生的新冠肺炎疫情以及各国的防控方式,为我们提供了一个鲜活的案例。作为当下各国必须共同面对的全球风险,新冠肺炎疫情让我们切身体会到贝克等人深刻分析的风险特点,而各国的应对方式则充分暴露了“辖区化”治理的内在缺陷。通过分析各国的疫情防控做法,尤其是中国的成功举措,我们可以找到破解治理“辖区化”与风险“超辖区化”矛盾的路径。

基于此,本文提出,在风险应对中,以 “治理空间”理念替代“治理辖区”理念。“治理空间”指的是各治理主体在交往过程中形成的共同关系集合,具有共存共在性,这些交往关系超出了包括地域边界、职能边界以及认同边界,不由某个治理主体单独调控,即使是掌握着行政强制力的国家机构。在风险的冲击下,身处不同地域的社会主体不仅都成为应对风险的治理主体,而且共处于相互依存的命运共同体之中。要解决局部的风险超载,就必须超越辖区化和划界化治理思维,从各主体共存共在目标出发,树立系统治理理念,发挥整体治理优势,以解决风险超载造成的局部治理失序问题,从而确保整个治理空间的有序。

三、治理空间重塑与中国的防控之道

中国是第一个全面遭遇新冠肺炎疫情的国家,也是第一个成功解决疫情造成局部风险超载问题的国家。在武汉出现风险超载,固然有武汉作为一个交通发达的超大城市,恰逢冬季、全国春运期间,利于病毒存活并快速传播等客观原因,但也有当地治理系统的内在原因。疫情的出现和发展的速度、强度以及复杂程度超出了当地治理系统的风险认知能力、应对能力以及自我调整能力,造成了初期漠视、掩盖,后期应对混乱,甚至治理系统存在崩溃的危险。[《环球时报》在武汉市疫情防控指挥部2020年1月23日凌晨宣布“封城”当天的社评中指出,尽管对于新冠病毒的医学认识和应对上还不清楚,但是应该提早高度重视,采取最坚决的隔离治疗措施。但武汉的实际应对措施显然缓慢了,没有实行全面隔离治疗,封锁所有潜在的传染渠道,以至于这种病毒向全国扩散了开来。这是又一记沉痛的教训。]当地政府和社会在新冠肺炎病毒开始出现时,由于认识不足、警觉性不够而决策、反应迟缓;疫情急剧暴发后,从湖北省到武汉市治理系统指挥混乱,[例如,以疫情防控指挥部的名字为例:2020年1月23日用“武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部”发布第一号通告;2020年1月23日用“武汉市新型冠状病毒感染的肺炎指挥部”发布第二号通告;1月23日第四号通告,名称改为“武汉市新冠肺炎防控指挥部”,此后才确定下来。]部分组织机构陷入暂时性停摆,无法组织起相互衔接、运转有效、防控到位的工作,治理资源准备不充分、配置不合理,造成局部医疗资源“过剩”、局部医疗“短缺”,进而引发社会的慌乱;采取“封城”措施后,整个城市运行进入紧急状态,缺乏维持整个社会正常运行,尤其是针对疫情直接影响群体的相应治理措施,加剧了社会的恐慌。

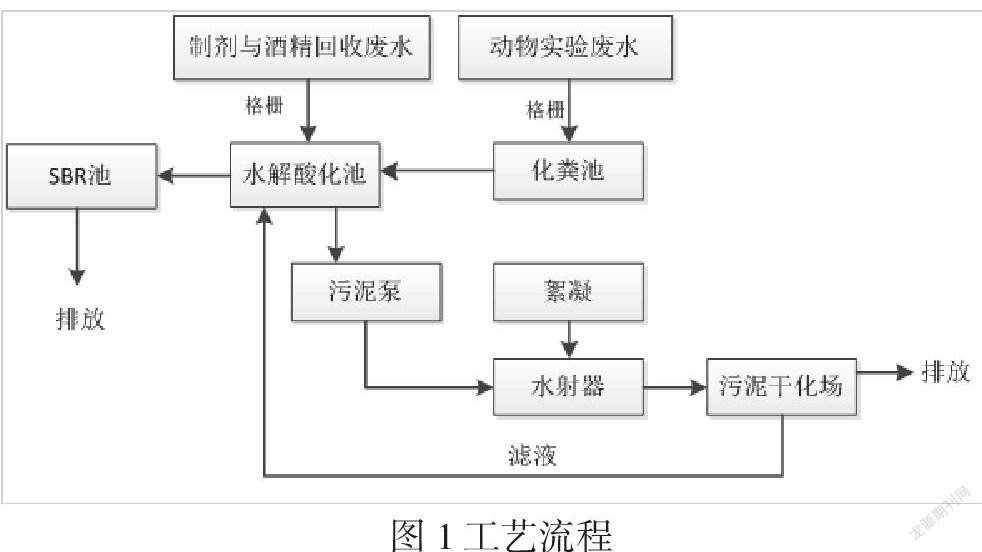

既然当地治理系统无法独立应对新冠肺炎疫情,那么就需要打破“辖区化”治理原则,将武汉疫情放在整个国家乃至全球空间中加以审视,重塑治理空间,给予组织、资源以及能力的全面支持,以解决当地的风险超载问题,避免武汉疫情在更大空间引发连锁反应,造成整个国家治理系统超载。中国这个共产党领导的单一制国家,拥有将地方性事件转化为“国家事件”的制度条件,以及将其作为国家治理首要任务给予相应支持的体制优势。这种转化的现实结果是治理空间的重塑:中央从地方治理的指导者转变为风险治理的直接指挥者,接管了武汉的疫情治理权,以整体的“空间治理”替代了碎片化的“辖区化”治理(见图1),提高了当地的治理能力,解决了治理资源的短缺。

第一,空间治理思路的确立。针对疫情扩散的特点,逐渐形成一套整体的、环节衔接紧密的空间治理思路,做到病毒传播到哪里,治理延伸到哪里。这套思路的基本原则是“生命至上”,从全国乃至全球健康共同体立场出发开展疫情防控,平等对待每个人的生命健康,不惜代价优先救治重症患者。在具体安排上包括:坚持全国一盘棋,统筹体制内外各方面,形成疫情防控合力;将辖区责任原则扩展为涵盖辖区属地责任、部门主管责任、单位主体责任、个人自我管理责任在内的“四方责任”,推动联防联控的空间协作;把控制传染源、切断传播途径作为关键着力点,在时间治理上采取“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,在空间防控上采取“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的方式,以提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作为检验防控的硬指标;发挥网络空间的社会组织功能,重视社会心理建设。

第二,对空间治理权的调整。风险超载首先破坏的是治理秩序,原来科层化、分散的治理体系,在巨大的外部冲击下,无法有效运转,治理的失序加重了风险的影响,形成意料之外的次生或者衍生风险。在这种情况下,就需要打破辖区化的治理权边界,形成新的集中而有效的治理体系。2020年1月25日农历正月初一,中共中央政治局常委会召开会议,决定成立中央应对疫情工作领导小组,由国务院总理李克强担任组长,及时召开会议,研判疫情,分析问题,解决问题(见表1)。

成立以中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰为组长的中央指导组,入驻湖北,直接领导和指挥当地疫情防控工作,推动当地全面加强防控一线工作,建立起“真正的战时指挥系统”。2020年2月6日上午,孙春兰在武汉肺炎疫情全面排查动员会上强调,要以战时状态落实落细各项防控措施,各级领导干部决不能当逃兵,否则就会被永远钉在历史的耻辱柱上。[《孙春兰强调以战时状态全力抓好源头防控》,《人民日报》,2020年2月7日第2版。]

中央的直接指挥,不是包办当地治理体系的运行,而是加强当地治理能力,补充缺乏的治理资源。在治理能力上,落实属地管理原则,充分发挥“辖区化”治理的作用,對一些重要岗位的领导进行更换,对干部进行更严厉的问责和更及时的激励,以回应社会关注,提升官员队伍士气。[2020年2月10日,湖北省委常委会决定免去张晋的省卫健委党组书记职务、刘英姿的省卫健委主任职务。上述两职务,由新到任的省委常委王贺胜兼任。2月13日,中央决定由应勇接替蒋超良担任湖北省委书记,王忠林接替马国强担任武汉市委书记。在武汉,火线提拔干部20名、发展党员17名;依纪问责组织处理654人,涉局级干部10人、处级干部144人。创设市指挥部嘉奖令,对疫情防控重点工作实施考评通报制度。]

第三,治理资源的调配。应对风险超载,需要提供充足、配置到位的治理资源保障。在疫情期间,各国普遍遇到的问题就是相关防护物资的供给不足,之所以如此,除了生产能力有限、运输方式受限外,还由于配置机制不健全不合理,导致需求与供应不能有效衔接起来,经济社会条件的差距进一步制约了防护物资的公平配置。在这种情况下,就需要通过权威打破资源供给和配置中的各种限制,确保风险超载区域获得足够的资源。

在武汉,为提升当地疫情防控能力,中央利用“举国体制”,动员全国之力,向当地快速充分地提供各类医疗资源,以缓解当地的医疗危机。例如建设雷神山、火神山医院以及14座方舱医院,以应收尽收感染病人,分类安排救治,从全国和全军选派200多支医疗队,近3万名医护人员,成建制接管当地医院或者重要科室,补充当地医护队伍,缓解他们长期工作的压力。从全国调配防控物资,[截至2020年4月2日,国务院联防联控机制医疗物资保障组累计为湖北等地区调拨了医用防护服800余万件,医用隔离面罩(眼罩)165万个,免洗手消毒液357吨,手持红外测温仪66万台,负压救护车1000余辆,呼吸机等医疗救治设备超过了7万台套。]建立更有效的配置机制,以及时、精准补充物资供应。除了从外部调动资源外,还充分发挥本地的治理资源,提升自我服务能力。通过多种方式推动干部下沉到社区,发挥社区作用,做好防控物资精准配置。[武汉社区疫情防控工作课题调研组:《武汉社区疫情防控模式的实践探索》,《光明日报》,2020年5月8日第5版。]李克强总理就多次强调,要抽调政府机关、企事业单位工作人员,充实社区力量。中央机关及下属单位在湖北和武汉人员都要听从湖北的安排和调度。加快补齐社区防控的短板漏洞,更加注意向薄弱地区增派力量,特别是农村地区,坚决防止疫情向农村扩散。[李克强:《积极回应社会关切,出台措施不符合实际要及时调整》,2020年2月25日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6146807。]

第四,虚拟空间与现实空间的互动。由于这次疫情是互联网传播进入Web2.0和自媒体时代之后的第一次全国性公共卫生事件,功能更加完备的网络空间在疫情防控中发挥了三个新的作用:一是提升了疫情防控集中统一领导的效率。虽然进行了物理空间的隔离,但是信息空间是互联互通的,使得疫情发展信息能够及时收集汇总,相应决策能准确科学制定,疫情防控要求马上送达安排,各个地方各个部门能密切对接协调,确保了全国一盘棋的工作局面。二是对于疫情防控措施的强有力“纠错”。互联网传播的即时性、弥散性和立体化,使得各项措施的确定和执行都处于透明状态下,被不同群体从各自立场和利益出发关注着、质疑着、批评着。这既对实际决策者和执行者造成了巨大的压力,也使得决策和执行的“瑕疵”能快速显露出来,得到纠正。三是在网络空间形成了各种形式的疫情共同体,推动了社会成员的自我救助行动,改善了疫情期间的心理空间状态。虽然人们的行动范围被阻隔,但是互联网是开放的、互动的,人们依托它进行信息交流,建立各种形式的社群,疏解心理压力,开展自我救助,对接政府服务,打通了疫情防控各项举措向社区、个人延伸的“最后一公里”。

在各治理主体的共同努力下,2020年2月20日,武汉市首次新增治愈出院病例大于新增确诊病例。2020年3月1日,武汉首家方舱医院休舱。2020年3月10日,武汉市方舱医院最后一座休舱。2020年3月13日,湖北省新增疑似病例首次为零。2020年3月18日,湖北、武汉新冠肺炎病例首次清零。2020年4月8日,武汉市全面解封,恢复武汉市开往外省的火车、航班。

中国的疫情防控治理方式得到了世界卫生组织考察组的肯定以及国际上专业机构的认可。[EDITORIAL, “COVID-19:

Too Little, Too Late?”,The Lancet, vol.395,no.10226(march 7,2020).]遗憾的是,囿于本国国情,尤其是治理体系运行的方式、国内社会政治力量之间的关系等制约,许多国家并没有客观对待中国做法的普遍意义,个别国家还把中国的抗疫成功视为对本国制度和意识形态的威胁,对中国展开各种形式的批判,甚至诋毁。[李小云:《全球抗疫战:新世界主义的未来想象》,原载于微信公众号“文化纵横”,2020年4月。]以致有评论说,这场大流行病暴露了我们正愚蠢地朝着“一个世界,两种制度”的方向前进:中国和西方(尤其是美国)各行其是,仿佛彼此的命运没有交集。[内森·加德尔斯:《以疫情为镜,可以知政治体制优劣》,2020年3月26日,https://www.guancha.cn/NeiSen-JiaDeErSi/2020_03_26_543798.shtml。]这也生动说明了,尽管疫情将世界各国人民置于同一个危险空间之中,但是辖区化的国家治理体系阻碍了疫情治理全球空间的形成。

四、结论与讨论:走向善治的空间路径

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行,是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。[习近平:《全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话》,2020年9月8日,新华网http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/08/c_1126467958.htm。]武汉作为遭遇疫情集中冲击的首个地域,经历了风险超载的严峻挑战。国内学者已经从空间角度对武汉疫情发展和防控成功展开了研究。有的学者侧重于分析疫情快速传播和防控困难的空间原因[盛洪涛、周强、汪勰、卫东:《新冠疫情考验下的武汉社区治理新思考》,《城市规划》,2020年第9期。],有的学者侧重于研究不同社区疫情防控效果的空间因素[吕德文:《社区疫情防控模式及其运作机制》,《暨南学报》,2020年第11期。],有的则从空间角度研究中国疫情防控的指导思想[许伟:《论习近平关于新冠肺炎疫情防控的空间治理观》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2020年第4期。]。也有学者从“属地管理”角度讨论动员机制在疫情防控中的成功运用。[包涵川:《“属地动员”:一个理解中国疫情防控模式的分析视角》,《理论学刊》,2020年第6期。

]

本文与这些研究的最大区别在于,既不是通过总结疫情有效防控经验继续阐发中国治理体系运行的独特性和制度优势,也不是停留在微观角度讨论疫情扩散的空间因素和防控的空间设计及具体方法,而是希望通过分析疫情防控的过程,探讨现有治理方式面对的风险超载困境以及走出困境所选择的空间治理路径背后的基本理念:在风险不断增多,并且成为现实的今天,只有突破已经制度化的内部“辖区化”思维方式和行为方式,才能更有效地集中治理资源,解决局部风险超载问题,避免引发国家治理的系统性危机。进而言之,在全球层面上,只有从更大的、共同的空间视角出发,才能探索出真正有利于人类共同生存发展,各国人民健康发展的治理思维和治理方式。

当下,要应对新冠肺炎这种具有极强传播力、高度不确定性以及社会经济秩序破坏力的全球性风险[《中国-世界卫生组织新型冠状病毒肺炎(COVID-19)联合考察报告》,2020年2月29日,中国新闻网http://www.chinanews.com/gn/2020/02-29/9108768.shtml。],除了要加快疫苗开发、防护设备生产供应等物质层面的准备,以解决风险超载造成的医疗资源紧张问题,还要打破民族国家出现以来,已经高度固化,甚至意识形态化的“辖区化”治理理念及其制度机制设计,实现治理思维转变,推动治理体系变革。武汉疫情的成功化解,提供了一个走向“空间治理”的实践案例,揭示了在高度不确定性日益增多的时代,构建基于维护人类正常交往关系持续的“空间治理”的重要性。

空间的重要性早就得到了诸多学科的重视。20世纪60年代开始,西方理论界出现了所谓的“空间转向”[据说这个说法来自于地理学家苏贾。转引自Barney Warf, Santa Arias,“The Spatial Turn:

Interdisciplinary Perspectives”,New York:

Routledge,2009.],即空间及空间性受到高度關注,成为哲学、地理学、社会学、历史学、建筑学、城市和区域研究、文化学、文学等诸多学科中的热点问题。[强乃社:《空间转向及其意义》,《学习与探索》,2011年第3期。]在这些研究中,列斐伏尔、福柯、哈维等人对于空间与权力关系的批判以及解构,深刻揭示了现代国家权力利用空间对生活进行的全面渗透,无死角监控进行的监视、对个人自由的侵占和行为的规训以及资本对空间的贪婪占领和垄断。在疫情期间,国家利用人们对生命健康的珍爱进行的全方位干预,尤其是利用技术手段对包括隐私在内的个人权利的干预,让我们真切感到这些批判的锐利。

实际上,福柯在讨论权力的过程,勾画了权力在空间演变的三个阶段,即主权-规训-安全。他认为主权是在领土空间内展开的,解决的是首都中心化和政府的位置问题;规训是在个体的身体上实施的,通过构架起一个场所空间,设置功能和要求,以实现对人员行为的管控,是内向的;安全是在整个人口上实施的,针对人的交往和要素流动性扩大问题,以使活动的范围更大,生活得更便利。[福柯:《安全、领土与人口》,陈晓径译,上海人民出版社2010年版,第9-16页。]显然,随着流动性的加快,跨地域的风险会不断增多,如何保障更多人的安全成为权力要解决的首要问题。

作为权力的实体和实施者,民族国家的合法性地位和作用在新冠肺炎疫情中进一步得到确认。在风险面前,国家是安全这个优先公共品的首要提供者,也是弱势群体所需保护的制度化依靠。因此在充分认识到国家权力的监控、规训功能的同时,更要思考在建构一个更为安全社会过程中如何发挥其作为治理权威性基本单位的积极作用。突破国家权力运用的内外部“辖区化”及其在观念、意识、利益上造成的隔阂和对立,在国内以及全球范围建设有利于人们更便利自由交往的共同空间,成为探索基于空间治理的善治路径的现实前提。

基于空间治理的善治的理论前提是:人的交往活动的展开和扩大,是社会发展和人的发展的保障和体现,因此人的交往关系就是空间的本质,也是空间不断生成和变化的动力,只要有人的交往活动,就会有空间的不断生产和变化。善治的根本是不断打破各类“辖区化”边界,确保人的交往活动顺利展开、扩大以及持续,从而实现社会发展和人的发展,或者说共同体与个人的共同发展。[在俞可平看来,善治的本质是政府与公民的合作,以实现公共利益最大化。参见俞可平:《治理与善治》,社会科学文献出版社2000年版,第8页。]正如马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中所说:“一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展;彼此发生关系的个人的世世代代是相互联系的,后代的肉体的存在是由他们的前代决定的,后代继承着前代积累起来的生产力和交往形式,这就决定了他们这一代的相互关系。”[马克思、恩格斯:《德意志意识形态》(节选本),人民出版社2003年版,第99页。]

基于空间治理的善治是一个多主体参与的实践过程,不是民族国家独享的权力运用过程,尽管国家权力相比其他主体具有更强的强制力、辐射力、渗透力。正如吉登斯所说的控制的辩证法那样,国家权力越强,其他治理主体也越有可能创造出更复杂更精细的方式来回应、抵消国家的权力,并提升自己的能力。风险的日常化现实表明,对于各个治理体系来说,应急状态与常规状态重叠在一起,或者说应急状态常态化,没有哪个主体能够以一己之力来应对、化解风险,必须依靠治理体系中所有主体的共同努力,发挥各自的优势,打破边界达成协作。因此,贝克认为风险产生了“风险共同体”,在这个共同体中,每个主体的决策除了要为自己负责外,还要为他人负责,尽管对他人负责是在风险威胁下迫不得已的选择。由此,全球风险就产生了某种“义务性世界主义”(Compulsory Cosmopolitanism),将多样性的世界黏合在一起。[Ulrich Beck,Critical Theory of World Risk Society:

A Cosmopolitan Vision,Constellations, vol.16,no.1(2009), pp.3-22.]

作为一个实践过程,基于空间治理的善治应该重点关注 “辖区化”治理长期忽视或者无力而为的问题:

第一是公共空间的构建和维护。只要有交往,就会产生公共空间,公共空间是不同交往关系的叠加,既有物质载体,比如公共广场、图书馆、运动场等,也有社会形式,比如聚会、结社以及依托网络形成的交流互动平台。公共空间也是交往扩展和可持续的前提,因为在公共空间中,我与“他人”的对立被冲淡,甚至消解了,人们形成了相互负责的信任关系,是共存的“陌生人”。贝克称之为“责任的全球空间”(Global Space of Responsibility)。[Ulrich Beck,World at Risk,Translated by Ciaran Cronin,Cambridge:Polity Press,2007,p.188.]正如馬克思、恩格斯所说:“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在共同体中才可能有个人自由。”[马克思、恩格斯:《德意志意识形态》, 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第571页。]

在风险将每个人卷入其中时,风险就是公共的,就更需要公共空间作为应对之道。在应对风险时,公共空间既可以是风险的分担器,比如在武汉,为了应对风险超载,将公共场所转变为方舱医院或者隔离场所;也可以是个人风险的化解器,比如社区内部的邻里救助,网上救助的志愿者接力。然而,由于国家权力的干预、资本的侵占,这些公共空间或者萎缩,丧失活力,或者在“私人化”,封闭化、碎片化,公共性在弱化,尤其难以形成有效的国际公共空间。

第二是流动空间的管控和维护。在某种意义上,流动使空间治理成为可能。没有流动,包括人在内的各种要素都限定在各类辖区之中,固守着稳定的长期延续的规则,也不会面临现代意义上的风险和不确定性。流动已经成为时代特征,各种要素的流动配置不仅产生了新的生产组合、生活方式以及文化产品,而且成为风险扩散的助力和载体。新冠病毒就是借助各种要素的流动而走遍全球,并使某些流动人群或者与流动性相关的人群成为感染对象。

要遏制新冠病毒的传播,就要有效管控流动性,极端方式就是“封城”“封国”。然而,没有流动,社会经济生活就会停滞,进而导致政治动荡、治理体系的瘫痪,因此必须在维护流动与防控风险之间求得平衡,保持必需但有限的流动。这对习惯于为流动性提供便利条件的各国治理体系来说是普遍性考验。正由此,一些国家在实现政策内向化,加快脱离原来的流动体系,建构空间幅度更小的流动性,重点保障流通渠道畅通,以及与流动性相关人群的安全。

第三是边缘性空间的保护。虽然风险是公平的,但是社会差距是普遍存在的,并且有不断拉大的趋势,风险的扩散成了拉大社会差距的新因素。因此即便风险将社会共同体范围扩大了,但依然存在着应对风险的能力和拥有资源的巨大差异。那些能力不足或者资源不足的群体,就占据了边缘性空间,也处于“辖区化”治理体系的边缘,比如城市郊区,国界线附近,以及许多不发达国家,由于无法得到“辖区化”治理体系的足够重视,会沦为风险共同体中脆弱的一环或者“短板”,或者首先就被风险冲击,或者风险过后无力自身恢复。

因此,要提升风险共同体的整体能力,就不能忽视这些边缘性空间,更不能以某种意识形态(如新自由主义)为借口赋予其存在的正当理由。否则,一旦风险击破这些脆弱环节,就会产生连锁反应,引发系统性整体灾难。应该注意的是,与社会经济系统的边缘群体不同的是,风险空间中的边缘性空间是相对的、变动的。即便是那些拥有相对更多资源的地区或者人群,如果遭遇风险超载,也会陷入边缘境地。在疫情防控中,我们在发达的英美国家那里看到了“第三世界”的影子,就说明了这点。

(责任编辑:徐东涛)

收稿日期:2021-02-06

作者简介:杨雪冬,清华大学社科学院政治学系教授;陈晓彤,北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授。

基金项目:国家社科基金重点项目“基于党史与比较政治学视角的干部激励机制研究”(编号:19AZZ009)。

猜你喜欢 新冠肺炎疫情 地方党媒抗击新冠肺炎疫情报道全媒体操作策略新闻传播(2020年6期)2020-07-23“高价口罩”背后的经济学思考价值工程(2020年18期)2020-07-14新冠疫情后再审视全球化下的中美关系当代世界(2020年6期)2020-06-23新冠肺炎疫情对蔬菜、水果产业的影响及对策建议山西农经(2020年11期)2020-06-19重大疫情应对中大学生思想政治教育的逻辑理路老区建设(2020年10期)2020-06-19新冠肺炎疫情对经济发展的影响研判上海城市管理(2020年3期)2020-06-04疫情对我国电子信息制造业发展的影响及应对统一战线学研究(2020年3期)2020-05-30高职网络安全类课程在线学习教学模式探索决策探索(2020年10期)2020-05-28新冠肺炎疫情对我国农产品有效供给的主要影响及对策南方农村(2020年2期)2020-05-21新冠肺炎疫情下的临港新片区应对及相关建议国际商务财会(2020年3期)2020-05-14